就版权受限,部分歌曲遭遇下架一事,网易云音乐与腾讯音乐娱乐集团的谈判仍未有所进展,市场上却传来后者与阿里音乐的版权合作。这无疑是对网易云音乐的再次打击。

在这背后,随着互联网巨头对在线音乐行业收购整合完成,如今市场或已进入收割期。这意味着,新一轮的多国杀即将上演。不同以往,此次已升级为巨头之间的游戏。

破冰合作

多个领域互为“死敌”的腾讯与阿里,选择在在线音乐上抱团合作。

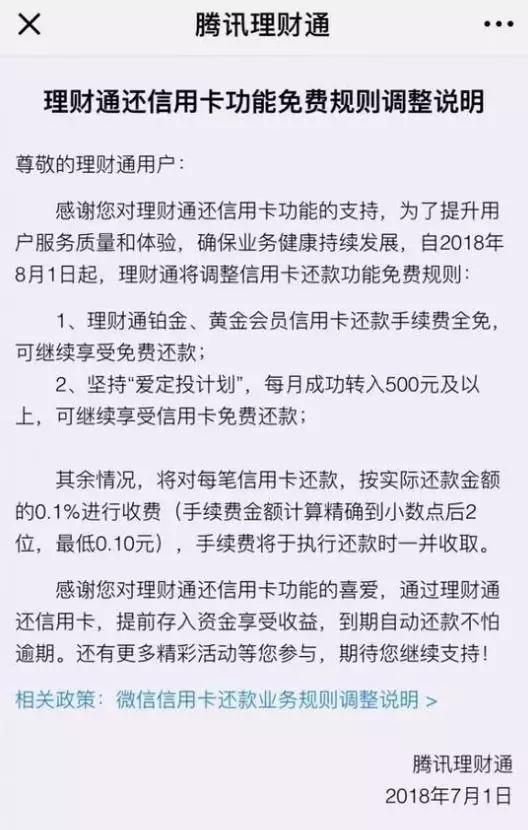

9月12日,腾讯音乐娱乐集团与阿里音乐共同宣布,双方达成版权转授权合作,腾讯音乐娱乐集团将独家代理的环球、华纳、索尼全球三大唱片公司与YG娱乐、杰威尔音乐等优质音乐版权资源,转授至阿里音乐,曲库数量在百万级以上,同时,阿里音乐独家代理的滚石、华研、相信、寰亚等音乐版权也转授给了腾讯音乐娱乐集团,该部分曲库数量未披露。

这意味着,五月天、林宥嘉、田馥甄、李宗盛等歌手的歌曲都能在腾讯旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三款客户端听到,而BIGBANG、周杰伦等歌手的歌曲也会向虾米音乐用户同步开放。

“对于用户来说,这自然是一件好事。”一位业内人士告诉新金融观察记者,此前随着国内流媒体音乐市场的竞争日益激烈,版权战盛行,在进入独家版权时代之后,平台凭借收购版权开始了相互之间的恶性竞争,各家公司手拿版权转告其他无版权公司,致使其下架侵权的歌曲,并由此来达到抢用户的目的。

这也导致了,对用户而言,想要听到更全面的音乐,往往需要下载两个或两个以上的手机应用。而现如今,随着腾讯与阿里两大音乐版权掌控方彼此解禁,用户只需要保留一个应用就基本可以听到90%以上的音乐。

用知名音乐人、阿里娱乐战略委员会主席高晓松的话来形容,便为“献给秋天的音乐礼物”。

而对抗,之所以能够走向合作,在于大势所趋。

一来版权转授,能让优质的音乐内容得以在更多音乐平台惠及用户。早在8月底,国家版权局原副局长阎晓宏便指出,音乐版权不能太过于独家,否则会影响音乐的传播。

二来,“则是腾讯与阿里在合作中能够各取所需。”上述业内人士说道。

据《QuestMobile2017年在线音乐应用行业洞察报告》显示,今年7月在线音乐APP月活跃用户规模上,腾讯音乐旗下的酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐排在前三,月活跃用户过亿,网易云音乐以超6000万的数据排在第四,阿里旗下的虾米音乐仅以1300多万排在第五。

并且从各个在线音乐平台的曲库数量来看,腾讯音乐以1700万首位居榜首,虾米音乐则以900万首排在第四。

“显然,阿里(虾米)音乐需要腾讯旗下巨大的音乐版权库,这不仅将自己的曲库扩充至千万级,同时也拥有了竞争更高市场地位的筹码。而对于腾讯音乐来说,阿里手中的一些差异化的独家版权,也补齐了腾讯音乐的最后一块短板,更关键的是,无论从市场规模还是版权数量上,阿里音乐距离腾讯还有很远的距离,对后者并不能构成明显威胁。”互联网观察人士陈聪告诉新金融观察记者,说白了,这是“老大跟老三”的联姻。

且有传闻称,腾讯音乐娱乐集团目前正寻求在首次公开募股前进行新一轮的融资。

事实上,有关腾讯音乐独立上市的消息一直在业内流传。腾讯总裁刘炽平曾经对此回应称,腾讯音乐暂无上市时间表,但承认有可能性,若有决定会再作沟通。有业内人士也表示,腾讯音乐此次和阿里的合作很有可能是为IPO布局。

网易云难题

腾讯与阿里的双赢,那受伤的就只能是“老二”网易云音乐了,后者或是本轮版权大战最受波及的一方。

此前,尽管腾讯手中的版权音乐已占到中国市场上整体版权音乐的90%,但阿里、网易、百度手上仍有自持的独家版权,版权大战从未停止。

从8月以来,腾讯音乐多次起诉网易云音乐,称网易云音乐未经授权,在平台上传播腾讯音乐拥有独家版权的200多首畅销歌曲。随后的8月24日,网易云音乐起诉腾讯音乐旗下酷我音乐侵权《欢乐颂2》多首歌曲。

两者围绕版权大打出手,也导致了一个多月前,网易云音乐大批歌曲资源受限。用户点击已变灰的歌名,出现的只有一句话:“版权方要求,该资源暂时下架。”

近两年,作为在线音乐平台的后起之秀,网易云音乐成长惊人。凭借个性化的推荐、歌单、UGC评论及良好的社区氛围,其发展4年,用户数破3亿,公司估值达80亿元。

但它依然无法从版权困境中突围。

“网易云音乐长时间以转授版权为生。”陈聪表示道,网易云音乐作为后来者,进场时,各大主流音乐厂商的版权已基本被腾讯等收入囊中。

一个事实是,对于在线音乐平台,掌握更多独家版权,无疑成了彼此树立自身优势、搭建行业壁垒的重要方式,且拿到独家版权的,可以以转授的形式二次售卖;未拿到的则只能选择是否接受转授价格。但这样一来十分被动。按目前行业现状,每次合约到期转授费必然会涨一轮,或者竞争策略使然,如若达不成共识,就会出现歌曲直接下架。

网易云音乐的困境,便来自于此。其不得不发出一封《关于版权,我有一些话想跟大家说……》的致歉声明。

网易云音乐称,由于与多家数字音乐版权转授者的合约到期,在总曲库超过1000万首的音乐资源中,约10万首歌曲下架,占总曲库量的1%,并表示“正在竭尽全力,与腾讯音乐进行版权转授的洽谈。”

不过时至今日,对于版权问题是否得到解决,网易云音乐方面没有公布任何进展。用户歌单里那些灰色的歌曲始终还是灰色。

最终版权合作终于达成。结果,却是腾讯与阿里的。

“这样一来,情怀多、版权少的网易云音乐算是彻底被逼到墙角。”多数业内人士接受新金融观察记者采访时表示,对网易云音乐最有利的局面是在自己规模和用户高速增长的同时,在版权上能够继续保持和腾讯音乐的合作。但如今的腾讯音乐日益感受到了前者的威胁,从而进一步对其收缩版权授权。

这是竞争使然。即便网易云音乐拥有再多拥趸,用户再忠诚,但面对长期处于灰色的歌单,热情也会消退,从而转移到其他平台。毕竟,在线音乐平台的最大需求还是听歌。

在今年4月的版权保护大会上,网易CEO丁磊就曾直言:“独家版权甚至取代了产品创新和用户体验,成了行业的主要竞争壁垒。”

他也对独家版权现象导致的用户体验受损问题发表观点:“因为版权分散,现在用户想听不同歌手的歌,就要下载一堆音乐应用,要付多出几倍的钱,对于用户而言,这不只是操作变麻烦的问题,而是掏钱还买了个不痛快。”

即便吐槽以及不满,但网易云音乐仍需直面其版权储备不足,以至于处于被动的当下困境。这个坎儿迈不过去,前路就不好说了。

巨头游戏

谁都不会放弃这个即将到嘴的肥肉,尤其是在前期巨量投入后。

根据中国互联网络信息中心在京发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》称,截至2016年12月,网络音乐用户规模达5.03亿,较上年底增加176万,占网民总体的68.8%。其中手机网络音乐用户规模达到4.68亿,较上年底增加5152万,占手机网民的67.3%。

此外,用户付费的习惯已基本培育完成。根据iiMediaResearch数据显示,近六成用户愿意在网络音乐服务上消费,用户主要月平均消费金额在10至30元区间,比10元以下区间高出不小比例。

或是到了收割的时候。

事实上在此之前,在线音乐行业早已历经多次战争,互联网巨头倾轧、收购整合、版权抢购不断。

2015年3月,海洋音乐创始人、前新浪副总裁谢国民操盘了酷我音乐和酷狗音乐的合并,凭借“两酷”积累下的用户基数,使其一举跻身在线音乐第一梯队。

一年后腾讯收购了海洋音乐,将QQ音乐运营团队与海洋音乐进行整合,从而取得了市场的主导地位。此外,阿里巴巴也在2015年,完成了整合虾米音乐和天天动听的动作,组建为阿里音乐。

彼时,一方面,国内的独立在线音乐公司正在面临越来越多的巨头竞争;另一方面,在线音乐公司自身的商业模式仍旧处在探索期。酷我、酷狗音乐大部分的收入仍旧来自显示广告和游戏联运,付费等增值服务的尝试并未取得明显效果。

合并、整合是必然。自此在线音乐成为了巨头之间的游戏。

一个事实是,在线音乐是流量入口,也是付费想象力。对盗版的打击,线上支付的便利性,由视频网站完成的付费习惯普及,以及音乐在人们生活中始终不可或缺的作用,都让音乐成为继视频网站之后又一场烧钱比拼。

就如初期的在线视频行业一样,大公司和资本密集进入初期是版权和内容的竞争,但越往后则是用户体验和个性化服务的比拼。

于是一场版权大战就此拉开,延续至今,已有两三年时间。不过,这场军备竞赛业已成为在线音乐平台的不可承受之轻。

今年5月的环球音乐在华独家版权争夺战中,腾讯、网易、阿里、百度全部前往,争相出价致使周期仅为3年的独家版权费一路高升,最高出价达到最初报价的10倍,可以说在线音乐市场的四大玩家,一定程度上都成了输家。

9月12日,在腾讯音乐娱乐集团与阿里音乐宣布双方达成版权转授权合作的当天,国家版权局在其官方微信发布消息称,版权管理司就网络音乐版权有关问题约谈了腾讯音乐、阿里音乐、网易云音乐、百度太合音乐主要负责人。

版权管理司负责人强调,要促进网络音乐全面授权、广泛传播,避免授予网络音乐服务商独家版权;要遵循公平合理原则,不许可、纵容、挑动网络音乐服务商哄抬授权价格、恶性竞争。

“独家版权虽然是在线音乐竞争的利器,但这并不利于行业、不利于用户,甚至对平台来说,也极大影响了蛋糕的做大。”有业内人士分析认为,在线音乐平台本来就一直在烧钱,这两年大家好不容易看到了正版化和用户付费的曙光,然而一个版权大战,恐怕又要让行业倒退回去了,国家相关部门多年的正版化努力恐要前功尽弃。持续打仗的结果是,不光是打仗的几家受伤害,所有平台都将受殃及。